多くの人々は、 自閉症 を障害や欠陥だと考えています。中には、精神疾患だと未だに思っている人もいます。しかし、私にとって自閉症は、神経発達の特徴であり、多くの利点を持つものです。もし世界が私たちに自由に表現し、成長する機会を与えてくれたならば。

コミュニケーションおよび社会的相互作用の

持続的な欠如

+

行動、興味、または活動の

限定性および反復性

多くの 自閉症 の人々は、自閉症の人同士でいるときには全く普通に感じます。

コミュニケーションの問題は、自閉症の人と非自閉症の人(アリスト)の間でのみ発生します。

なぜなら、彼らは世界を異なる視点で見ているからです。

どちらの視点が優れているというわけではありませんが、私は自閉症の視点の方が好ましいと感じます…

問題は、少数派の声がほとんど聞かれず、理解されにくいことです。

「限定的な興味」と言われますが、より政治的に正しく言えば「特定の興味」でしょう。

私たちにとって、それは単なる「情熱」です。

自閉症の人は、持続する力と優れた記憶力によって、その情熱をより深く追求することができます。

反復的な行動や活動についても、それは単に、不安を管理するための手段にすぎません。

私たちのペースに合わず、意味をなさないこの世界を生き抜くために必要なのです。

知的障害についてですが、誰が?誰が、客観的に知的能力を測れるのでしょうか?単に一般的なコミュニケーション手段(話し言葉)を習得していないだけかもしれませんし、適切な教育を受けていないために、自分の能力を最大限に発揮できていないだけかもしれません。

自閉症者の自閉症

私の研究によると、自閉症とは「知覚過敏な脳」と「内的崩壊」が組み合わさった状態です。

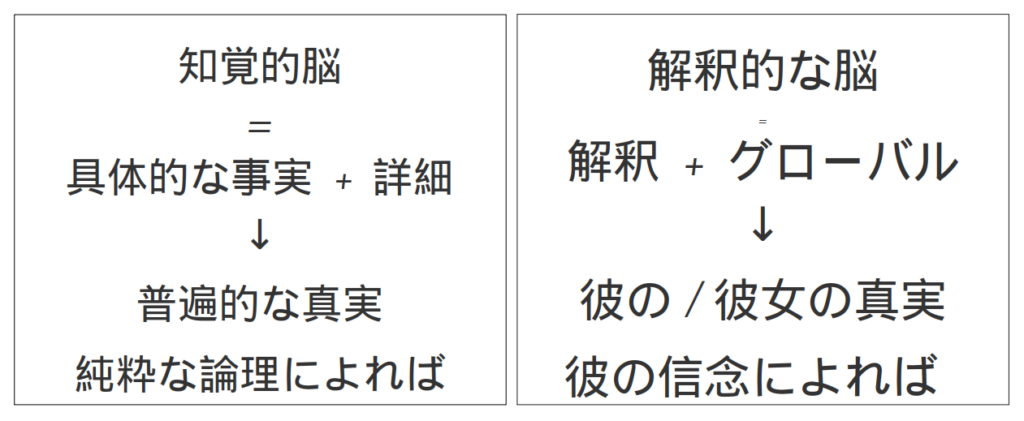

知覚的な脳 VS 解釈的な脳

内的崩壊

自己認識 ↓ – 処理時間 ↑

→ 運動機能 ↓

→ メンタライゼーション(心の理論) ↓

内受容感覚 + 感情認識 ↓

→ 内部感覚の知覚 ↓

→ 感情の言語化 ↓

→ 注意欠陥 + 多動性

St-Charles Bernier, C., Tremblay, I., St-Charles, L. & Harrisson, B. (2022). L’autisme vu comme trouble neurodéveloppemental de la conscience selon l’hypothèse du Fonctionnement interne de la structure de pensée autistique (FISPA). Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence, 70, 5, 229-234. Milton, D. E. M. (2012). On the ontological status of autism : the ‘double empathy problem’. Disability & society, 27(6), 883-887.

知覚的な脳を持つ人は、この社会において、矛盾を処理するのが困難であり、ときには「意味のないこと」に対する強い反応を示すことがあります。また、曖昧な指示や比喩を理解するのが難しく、具体的な事実に基づいた説明を求めます。そのため、他者とのズレを感じることが多いのです。さらに、内的崩壊の影響として、私はこれが解釈的な脳を持つ人における「注意欠陥多動症(ADHD)」と共通すると考えています。注意の持続が難しく、身体的・精神的な衝動性があり、計画を立てるのが苦手です。また、感情のコントロールが難しく、時に感情的な爆発を起こすこともあります。

もし社会が、私たちを変えようとするのではなく、私たちの特性を受け入れ、理解しようとしてくれたなら、大きな利益を得られるでしょう。異なる視点を持つことで、自閉症の人々は革新的なアイデアを生み出すことができます。実際、過去にも多くの自閉症の人々が偉大な発見をしてきました。何だかわかりますか?ヒントをあげましょう:「マルチメディア」を考えてみてください!

詳しい情報をご希望の方は、お問い合わせフォームからご連絡ください。